Era el otoño de 1979 con la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte en la cúspide de su poder oscuro, pues acababa de ganar en las urnas un plebiscito ratificatorio. En la mañana me había reunido con estudiantes de la Universidad Católica. Almorcé en el mercado cercano a la estación Mapocho del ferrocarril y junto a un puente sobre el rio del mismo nombre.

Entré a la calle Estado y vi un letrero en letras de bronce sobre un gran muro gris. BANCO EDWARS. Relacioné ese nombre con el apellido del escritor JORGE EDWARS y un vendedor de periódicos me dijo: la familia Edwars es propietaria del banco.

Había pasado mediodía y la ciudad se disponía a reiniciar la jornada, a buscar la tarde, talvez a presentir la sombra de la noche en las esquinas. Entonces fui y le pregunté al portero, me indicó y me presenté en la oficina de relaciones públicas. Limpia, ordenada y olorosa a flores artificiales. Una mujer de mediana edad y sonrisa brillante me escuchó con incredulidad y me remitió al edificio adjunto.

Entonces, todos tenían precauciones. Así que una jovencita de ojos africanos y piel de porcelana me condujo a otra oficina y a otra mujer mayor de traje y pelo negro, liso, que aplicó varias preguntas, entre ellas mi identificación y si podía sacar una copia fotostática de mis documentos personales. Observaba mi atuendo con aire de diferencia y me invitó a pasar a una gran sala contigua, con una mesa oval al centro, una fuente de cristal en medio conteniendo papeles, dos sillones de cuero en una esquina, lámparas de lágrimas de cristal en el techo, cortinas de tela detrás de las que se veía a contraluz la calle.

Caminaba sobre una alfombra gris y estuve contemplando las estatuillas de hombres y mujeres sobre delgados pedestales. Y los cuadros originales de una marina en Valparaíso y un atardecer en Temuco.

De pronto escuché una voz y se presentó un hombre alto, delgado, con saco y corbata y dijo ser el jefe de seguridad. Sin disculparse me revisó el cuerpo para saber si portaba armas. Y me indicó que pusiera sobre la mesa el contenido de mis bolsillos. Lo hice y revisó con atención cada objeto. Me invitó a sentarme en un sillón y se sentó en el otro, al frente. Me miraba apretando los dientes y frunciendo la cara. Entonces comprendí que me había escrutado a través de un sistema oculto en la pared o la puerta.

Me preguntó que buscaba y le dije que conocer al escritor Jorge Edwars porque había leído sus libros. Incrédulo, me soltó un largo discurso y me recomendó que me afeitara las patillas y cambiara de ropa. Sonreí y le contesté que era una lástima, porque un escritor de talla internacional merecía ser promocionado y no tener alrededor un cerco policial. Me puse de pie y lamenté que se perdieran un reportaje gratis. Cuando estaba en la puerta, me ordenó que esperara y entró a otra oficina. Sentado, sabía que me observaban. Me cansé de esperar y salí. En la recepción le agradecí a la mujer de negro. Estaba estirando las piernas en las escaleras para entrar al andén público, con el aire azul y oro, cuando escuché a mi espalda la voz de la mujer joven: el señor Edwars lo espera.

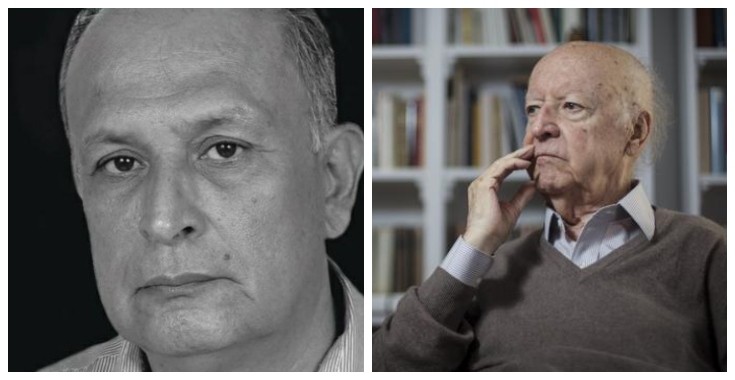

Volví caminando junto a ella, sin decir una palabra y seguro que desde algún lugar seguían tomándome fotografías. Subimos los tres escalones del acceso al edificio contiguo cuyos faroles eléctricos se habían encendido, me condujo a una sala y por un pasillo con maceteros ornamentales. Una puerta de madera oscura abrió la mujer y entramos: ella se retiró y al fondo estaba un hombre de mediana estatura, quizá 50 años, con saco y corbata impecables cerca de una lámpara esquinera y detrás de un pesado escritorio con altorrelieves: Jorge Edwars, me dijo extendiendo su brazo.

Viéndolo empezando a encanecer, a engordar y envejecer, pensé que la escritura se parece a quien la realiza. De manos cuidadas y pulcritud olorosa a colonia importada, permanecía apoyado en un sillón y ante un gran retrato de un hombre convencido que su expresión debía perdurar. Había dos sillones frente al escritorio. Me senté en el de la izquierda. Entonces comparé su rostro con el retrato en el cuadro.

Edwars me miró desde lejos, desde su edad, su alcurnia y su obra publicada, calculando la aproximación. Buenas tardes, dijo, en que puedo ayudarle. Le precisé que me interesaba saludarlo y conversar sobre sus libros. Entonces sonrió con picardía. Consultó si deseaba tomar algo. Le manifesté que lo más seguro era una coca cola. Rio un poco alto celebrando mi respuesta y aprovechó para sacarse el saco. Estiró los brazos. Me preguntó de dónde venía. Se ven pocos colombianos, refirió.

Le confesé que intentaba escribir y había leído sus obras y las del Boom. Su semblante demostró que le había gustado que lo mencionara entre los grandes. Inclinándose un poco a la derecha, me solicitó cuál de sus libros consideraba mejor. Respondí que sus cuentos y Persona Non Grata que había leído en Guayaquil. Se puso de pie y sin saco parecía más joven. Le expuse mis ideas sobre el euro centrismo y Usa centrismo que caía en el otro extremo, el etnocentrismo. Y la ubicación de su obra. Intenté aclarar que Retrato de familia que para algunos era un exorcismo clasista, para mi recuperaba la tradición clásica y la ponía bajo la luz latinoamericana. El tiempo vital de los personajes se poblaba del eco de los episodios.

Satisfecho, orgulloso, movió afirmativo la cabeza y contestó: gracias. Se han escrito varios ensayos y nadie me dijo eso. Y así lo pensé mientras escribía. Es extraño que haya venido alguien como tú y me lo digas con tanta sencillez. Me preguntó si había estudiado literatura y le dije que no, solo había leído en el sótano de una librería, había constituido el primer sindicato, había hecho la primera huelga y me habían botado. Se rio y dio una palmada sobre el escritorio: fantástico, cuéntame más.

Se asomó a la ventana a la derecha de su escritorio y la noche se esparció por la oficina. Bueno, dijo poniéndose el saco, hoy vas a cenar bien, vámonos. En el pasillo dio instrucciones a la mujer de negro. El hombre de seguridad nos acompañaba a tres pasos. Estaba límpido el aire del sur y sobre los edificios el relumbrón de la larga noche de finales de otoño hacia brillar un horizonte tardío.

Los automóviles rodaban con las luces encendidas y las vitrinas de las tiendas lanzaban un reflejo de plata sobre el andén. Descubrimos la calle acordonada de soldados en ambos extremos y una patrulla en un vehículo de combate, se acercó. Nos rodearon los soldados apuntando con las armas. Edwars le dio instrucciones al hombre de seguridad que se acercó a un soldado, luego al oficial que dirigía el operativo. Cruzaron palabras. Edwars y yo veíamos a los transeúntes con los brazos en alto y contra la pared. Las patrullas entraban a los edificios y salían empujando con la punta de los fusiles a mujeres y hombres. El hombre de seguridad volvió y dijo: recomiendan que vayamos en auto porque hay un gran operativo y están cerradas varias cuadras. Bien, dijo Edwars. Yo entendí que me había salvado de una redada. Volvimos al edificio del banco y entramos en un ascensor que del primer piso nos llevó al sótano. Abordamos un auto color gris. El hombre de seguridad conducía, Edwars y yo íbamos en el asiento de posterior. Fíjese, me dijo, aquí en Chile la derecha se inquieta y la izquierda me ofende por mis críticas a Cuba y los países del este de Europa.

Le respondí que no veía una contradicción, sino una posición coherente, porque lo malo sería que coincidieran. Yo estaba seguro que mis palabras repetían aquello que ya sabía y esperaba confirmar. Recorrimos una larga avenida inundada en azul eléctrico y raudos pasamos junto a un largo y alto monumento de aluminio en medio de una planicie verde y una fuente de agua, que parecía un avión hecho con la hoja de cuaderno de un escolar, empezando a levantar vuelo sobre el anochecer. Edwars esbozando una sonrisa para sí mismo estuvo mirando la ciudad por la ventanilla.

Llegamos a una zona residencial con casonas de varios pisos y áreas verdes, silencio y policías particulares. Bajamos y nos dirigimos a un restaurante con un letrero en inglés, subimos seis escalones sobre el nivel de la calle. Y enfrentamos, a la derecha ante la puerta principal, sobre un espacio enlosado en blanco reluciente, una silla de mimbre de espaldar alto y redondo, con la réplica al tamaño natural y sentada de un adolescente de raza negra, vestido con pantalones cortos azul oscuro, camisa blanca de mangas cortas cerrada en el cuello con el lazo de una cinta azul, sin zapatos y un gorro con visera de color gris, con ojos abiertos y sonriendo con una dentadura y una alegría de plástico, mientras sostenía con ambas manos sobre su estómago un letrero que decía: NO RECIBIMOS GENTE DE COLOR. Tal como describe William Faulkner en sus novelas, al negrito de los mandados.

Al pasar a su lado, Edwars le puso su mano derecha sobre la cabeza. El portero lo saludó con una reverencia. Yo lo seguía y escuché preguntar acerca de mi presencia. El hombre de seguridad contestó, es un extranjero, periodista y amigo del señor Edwars. Un salón amplio con mesas distribuidas para guardar distancia, con música suave y luces en las columnas. Talvez treinta personas comían y conversaban. Un mesero impecable alcanzó la carta gastronómica. Luego se acercó al hombre de seguridad y le dijo algo al oído. Este pidió permiso a Edwars y se fue por una puerta del costado. Luego, salió con otro hombre, me señalaron varias veces. El segundo hombre le dijo algo a Edwars al oído, este afirmó con la cabeza y el hombre se retiró.

El mesero trajo una botella de vino y dos copas. El hombre de seguridad no volvió a salir. Salud dijo Edwars. Se rio bajo y me cuestionó: está metido en algo. Le contesté: sí, pero no aquí. Bueno, es mejor, cerró Edwars. Mañana te voy a regalar mis dos últimos libros y si puedes, haces una reseña y la puedo hacer publicar en El Mercurio. Acepté.

Luego, alzando la copa, me preguntó: soy un escritor frio. Me miró a los ojos. Le dije, no, de ninguna manera. Bien, replicó, salud. Agregué: usted es un escritor influido por Henry James y no está en la tradición de Mariano Azuela ni José Maria Vargas Vila, sino de Azorín y Proust. Bebió un trago largo de vino y soltó: carajo, que buena anotación. Concluí: está cerca de Paz y de John Dos pasos, de Scott FitzGerald. Que la primera idea de Chile y de Santiago la tenia mediante sus libros.

Volvió el mesero, pidió y me recomendó un plato. Asentí. Me indagó si había pensado vivir y trabajar en Chile, porque algo podía hacer. Le dije que aún no y le agradecí. Veía su semblante de hombre bien alimentado, que traba de ver en el fono de la copa, escarbando con su mirada en otro tiempo. Que escribes ahora, sonó. Estuve en casa de Nicanor Parra y mañana procuraré escribir este momento. Sonrió. Volvió: has publicado. No, no tengo apuro. Confirmó con la cabeza.

Luego, intercambiamos frases y apreciaciones sobre Fuentes, Cabrera Infante, Huidobro, Quevedo, Donoso, de Onettti y dijo: Fíjate, Enrique Lhin, sabes quién es, pues, me dijo un día: una novela de Vargas Llosa se puede contar por teléfono. Y se rio de buena gana. A Parra lo admiro. Y contó la anécdota acerca de un cuadro que un pintor les había vendido a los dos al mismo tiempo y sin que lo supieran, pero habían coincidido un martes en la casa del pintor para recoger la obra. Al darse cuenta que ambos habían pagado por ella, decidieron echar una moneda y Edwars había ganado. Entonces Parra dijo: el martes ni te cases ni te embarques y se fue a su casa como si no hubiera pasado nada.

Terminó de comer y firmó la cuenta. Fuimos al auto. Donde te quedas, inquirió. En la entrada del barrio obrero de Pudahuel. Vamos allá, dijo el hombre de seguridad y a gran velocidad cruzamos la ciudad, sin decir palabra. Llegamos al lugar y me dijo: seguro aquí te quedas. Sí, le confirmé, tengo que caminar cinco cuadras, pero me conocen. Me extendió la mano derecha, se la estreché y dijo: te espero mañana en la tarde. Bajé del auto, se marchó y yo entré en mi noche.

Empezaba a soplar el viento helado del invierno y las casas tenían las ventanas cerradas y cubiertas en su interior. Llegué a mi casa, levanté el seguro de la verja, toqué la puerta y abrió el amigo estudiante que me albergaba. Tomamos té con zopaipillas fritas. Luego leímos los diarios locales.

Al día siguiente a las tres de la tarde entre en el edificio junto al banco y pregunté por el señor Edwars. La mujer de negro me miró asombrada y dijo, qué raro, el señor Edwars viajó a España al medio día. Le agradecí su atención y salí a la calle sintiendo que el invierno en verdad se acercaba. Y quizá no pudiera volver a casa. –

Humberto Villa M

Especial Pijao Editores