Juan Marsé alentaba el espíritu de la novela con una pureza y una integridad que solo están reservadas a los nombres mayores del oficio, o bien a esos narradores instintivos que hechizan cuando cuentan y nunca escribirán una palabra. Marsé era novelista de la misma manera visceral en que era lector apasionado de novelas, y mucho antes, de niño, lector de tebeos y de novelillas de quiosco, aficionado a las películas en los cines de barrio, oyente alerta y narrador activo de las fábulas orales que se contaban los niños en las calles populares de la Barcelona de posguerra, las aventis que él transmutó en literatura en Si te dicen que caí. En esa novela, y en Un día volveré, la memoria proscrita de la resistencia republicana se convierte en leyenda embellecida por el ejemplo de los héroes del cine y filtrada por la bruma del rumor y el misterio. Los antiguos pistoleros libertarios, los guerrilleros urbanos que en algunos casos se mantuvieron activos durante más años de lo que había parecido verosímil —el último de los hermanos Quero fue abatido en Granada por la Guardia Civil a principios de los años sesenta— adquirían en la imaginación infantil una estatura épica como de forajidos de película de vaqueros o de gánsteres, admirados en la oscuridad propicia de las salas de cine, recreados luego en las narraciones sucesivas de los niños en la calle.

Las películas se veían y se contaban luego con fervor y con todo lujo de detalles a quienes aún no habían podido verlas: la promesa del cine se cumplía plenamente en la sala, pero cobraba forma anticipada en los carteles impresos que colgaban de las fachadas y más aún en los telones pintados a mano sobre las marquesinas, con un lujo pop de colores muy fuertes, de caballos a galope, de héroes con cinturón y sombreo del Lejano Oeste o gabardina de película policial en blanco y negro. La estética de los carteles era la misma de las portadas de las novelas que se vendían y se alquilaban en los quioscos, y de los tebeos que los niños leían ávidamente, sentados en escalones, agrupados para ver mejor lo que uno de ellos tenía en las manos y leía en voz alta. La iconografía del cine americano empapaba la cultura popular, que estaba apropiándose sin reparo de ella al mismo tiempo que la asimilaba. Las novelas baratas que los chicos empezaban a leer cuando ya iban haciéndose mayores para los tebeos también eran de aventuras del Oeste, de detectives privados, gánsteres y rubias teñidas, de exploradores espaciales. En la mayoría de los casos, sus autores, de nombres llamativamente anglosajones, eran represaliados republicanos, escritores vetados por la censura o antiguos periodistas a los que no les estaba permitido firmar con sus propios nombres en los periódicos. Alguno de ellos podía haber sido un personaje de Juan Marsé.

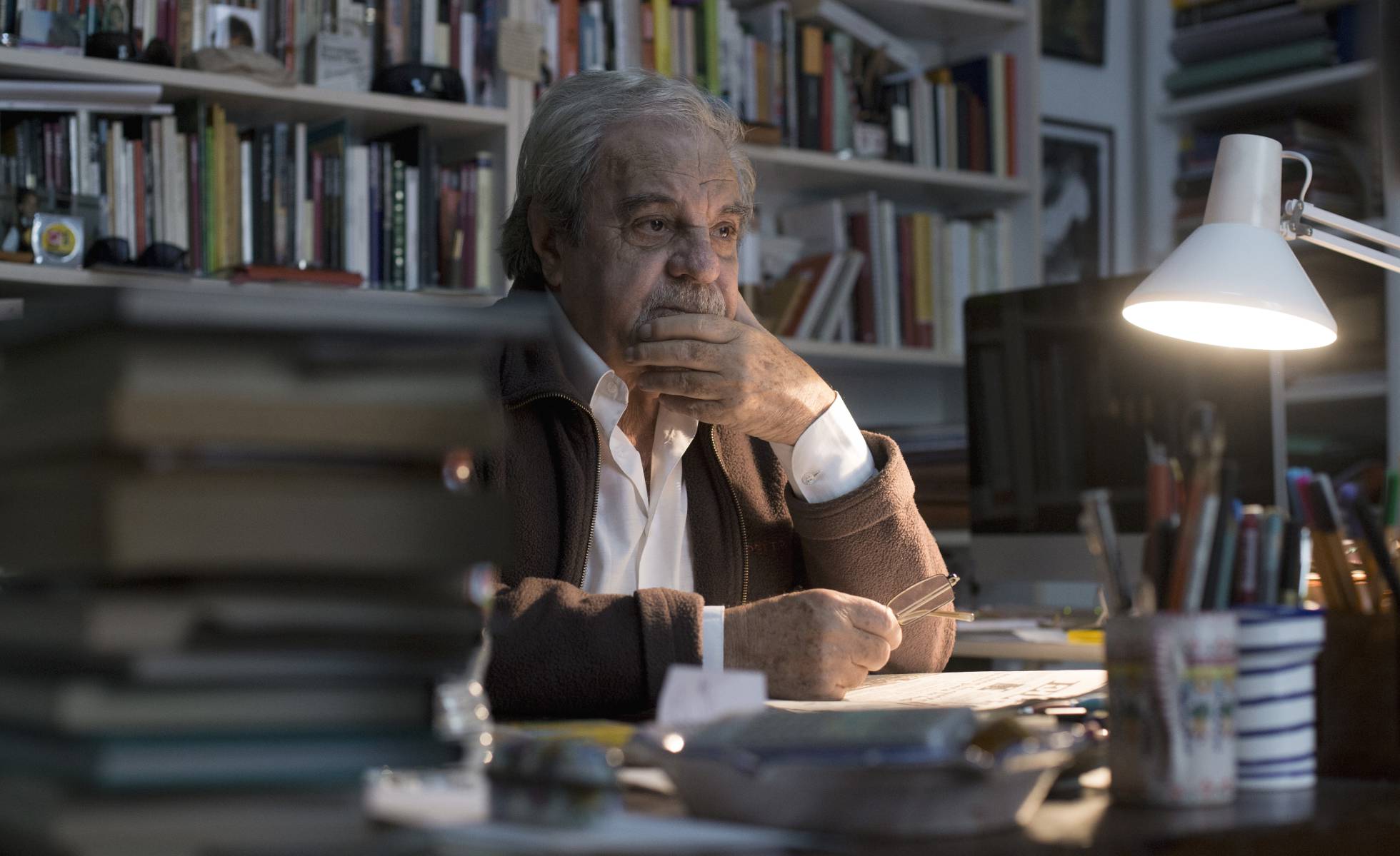

El niño que intercambiaba tebeos y aventis en su plaza proletaria de Barcelona se fue haciendo con los años un riguroso aprendiz de novelista que ejercitaba su imaginación y su talento con el catálogo de la gran literatura, con Stendhal, Flaubert, Nabokov, Joseph Conrad, leyéndolos con la misma aguda exigencia con que un pintor se fija en cómo pintaron los maestros que admira. Pero su impulso, su fuego originario, estuvo siempre en las narraciones orales, en las leyendas de heroísmo popular de su infancia, en el esplendor que el cine, los tebeos, las novelas, la radio añadían al espectáculo a menudo deplorable de la vida real.

El espíritu de la novela no es la predilección por una cierta forma literaria, sino una actitud congénita hacia el mundo. Es la afición por fijarse en todo lo que existe y también la de no contentarse con las limitaciones de la realidad inmediata y deleitarse en fantasías de escapatoria y aventura; es prestar una atención respetuosa y con frecuencia icónica a las personas, a sus figuras, a sus maneras de hablar, a lo que muestran de manera muy ostensible y a lo que creen que esconden, y sobre todo a sus historias, a las que llevan consigo y unas veces cuentan y otras no. El espíritu de la novela es indiscriminado, y también nivelador, porque se detiene en cualquiera, con mucha frecuencia en personas irrelevantes en la escala social, y porque a unos y a otros, altos o bajos, los trata con una ecuanimidad semejante, con sarcasmo incluso, aunque rara vez con una crueldad que no esté compensada por el reconocimiento de su plena existencia.

En el espíritu de la novela hay una especie de expectación incondicional, una inocencia incorruptible y al mismo tiempo una clarividencia en la aceptación del desengaño. Es la inocencia de Manolo Reyes cuando se enamora del pelo rubio y la piel bronceada de Teresa Serrat y de la cualidad dorada de belleza y privilegio sin esfuerzo que emana de ella: como la Daisy de Scott Fitzgerald, Teresa tiene una sonrisa llena de dinero. Manolo no ha leído a Balzac ni a Stendhal, ni falta que le hace, porque él encarna en su entusiasmo, en su rabia, en su infortunio inevitable todas esas expectativas de los héroes jóvenes que irrumpen en la ciudad en las novelas del siglo XIX, dispuestos a labrarse un destino, a inventarse una identidad. Son ellos mismos los autores de sus propias novelas. La inmersión de cada uno de ellos en el mundo repite el viaje antiguo de los protagonistas de los cuentos, en los cuales uno de los temas más constantes es el del trepador o impostor social: el Patito Feo, Cenicienta, el joven incauto a quien el Gato con Botas promete convertir en marqués de Carabás. Por eso en las novelas de Marsé el realismo crítico está siempre alumbrado por la leyenda, del mismo modo que la realidad turbia de las cosas que suceden en Si te dicen que caí se vuelve seductora ficción en las historias de misterio que se cuentan los niños en la calle. Las aventis son ficciones, pero no embustes: como las novelas, están construidas con fragmentos inconexos de realidad y con intuiciones fantasiosas, en una mezcla en la que se destila la sustancia de una verdad que de otro modo no podía descubrirse.

El espíritu de la novela es la mirada ácida y asombrada que Juan Masé mantuvo siempre: no dejar nunca de disfrutar de la belleza de las fábulas de la literatura o del cine, y salir luego a la calle y fijarse en todo lo que pasa para poder contarlo tal como es, o convertirlo en materia de una novela. No ha habido nadie como él.

Tomado de El País (España)