Punto de partida.

Tal vez amanecería, pronto, quizá lloviera. La ciudad estaba afuera. Salí al patio enladrillado que había entre las rejas y el teléfono público adosado a la columna central de cemento sosteniendo el techo, introduje una moneda que se deslizó por la ranura esta vez con un sonido distinto, tenso, y marqué el número. Una pausa en la que nacía la hiedra de la ausencia estableciendo un vacío entre la ciudad y mi urgencia. De los calabozos y los baños brotaba el sofocante hedor de lo determinado. Mientras llegaba respuesta del otro lado de la línea, di la vuelta y lo vi detrás de la reja oxidada: en mangas de camisa blanca y con su maletín de vendedor viajero entre los pies, sentado en la banca rustica, aflojándose los cordones de los zapatos, pensativo y con el cabello revuelto. Entendí ese espacio era ajeno para los dos y no volveríamos a encontrarnos.

Imaginé el teléfono sonando en una sala, talvez un pasillo, en una mesa especial de la residencia de tres pisos, a la que nunca había entrado y veía desde la reja que separaba el ante jardín de la avenida quinta, olorosa a limpio y en penumbra. La distancia se abrió a través de la línea. A quien contestó con voz indignada y soñolienta, le dije un nombre y una justificación que debieron parecer insólitos. Esperé en el extremo débil de la cuerda y en el clarín de avanzada del asombro que llegó vi la cara de la mujer morena, adolescente, de ojos grandes y cabellos cortos rizados, tocándose el arete de oro en la oreja derecha y por el tono leve, precavido, su intención de que no se supieran los motivos y no molestar a los demás habitantes. Repetí el nombre seguido de algunos detalles sobre la circunstancia, el lugar y la petición. Hubo una sonrisa de complicidad y agradecimiento y un suspiro por el que me deslicé hasta las habitaciones y pasillos alfombrados en los que halle sus pies descalzos y el pijama. Su voz nítida y fresca me estremeció desde el otro lado de la madrugada. Colgué. Yo también sonreí. Ella, Marta Rosales, un año después se suicidó, astillando a culatazos su reloj de pulsera, con un disparo de escopeta en la garganta. Entre la sombra surgía un leve resplandor.

Miré al fondo a la izquierda y vi al hombre con ropa sucia acostado de espalda sobre una carretilla metálica para construcción y con la cara cubierta por un sombrero sucio de vaquero, botas altas de cuero. Crucé, entré al espacio angosto, cerré la reja. El policía que había permanecido asomado a la puerta de la oficina, se fue y Humberto Tafur Charry preguntó: ¿Qué hay?, examinando su manos. Bien, le respondí, dentro de un rato vendrán. Entonces me miró. Buena tocayo, carajo, me soltó, así se hace paisano. Y lo dijo con el tono que venía tropezando con otras circunstancias insólitas y había recogido la nostalgia de una existencia cuesta arriba.

Estirando las piernas empezó a relatar una anécdota en un pueblo del Huila, donde lo apresaron junto al alcalde que se había disfrazado de matachín para enamorar en una feria y pretendió seducir a la reina. Se rio tosiendo. Por atrevido, sentenció, nadie le creyó que era la autoridad. Siguió con naturalidad de campesino desmenuzando con las uñas los diálogos, rostros y la reacciones con un torrente de apelativos y giros coloridos. Luego calló, procurando dormir con la experiencia de habitante entre rutas. Un rato después el día, marcado ya por la cicatriz de esa ocurrencia, entraba por una claraboya larga, enrejada y mohosa a la izquierda y cerca del despacho del comisario.

Entonces el hombre con botas de vaquero, habló desde el sueño y debajo del sombrero: soy yango el espiritista y puedo matar sin armas de ocho maneras. Luego suspiró allá metido en el territorio inapelable de su pesadilla. Y taconeo con la pierna derecha. Tengo urgencia de ir a una cita porque para eso vine, aseguró. Todos me esperan.

De inmediato, los ruidos de la calle llegaron en tropel. Hubo quietud. Y en la penumbra gris y dorada lo escuché: esto se parece a las madrugadas cuando escribo, no puedo retroceder aunque no haya modo de enhebrar las frases. Es así, paisano, un propósito que termina y no encuentra tregua. Llevaba sesenta páginas de Tres puntos en la tierra y me iba por las tardes aprovechando la fresca de las cinco donde mi comadre Encarnación, a comer cuchuco y conversar, porque en la noche me sentaba a escribir y recordaba sus expresiones y podía contener. Una vez me dijo, en mitad de la conversación, me parece compadre que usted no está hablando conmigo sino con usted mismo pero también con otro que le sale no sé porque, seguro tiene preocupaciones y problemas, eso le sucede a todos, dese cuenta que antier me hablo de un muerto y ahorita acabada de recordarlo como vivo. Y se rio, dispuesto a ordenar sus ropas y el contenido del maletín.

En sus gestos cotidianos apareció la intensa media tarde de tertulia y luego, un anochecer de cerveza. Ocurría siempre lo mismo cuando nos visitaba: traía las novedades editoriales, anécdotas y entusiasmo. Alguien, no lo escuché pero seguí al grupo, invitó a un local que estaba cruzando la plaza Murillo Toro, nuevo y tenía buena música, con árboles en un patio de una casona antigua que cedía su alcurnia a trajines comerciales. Fuimos andando y haciendo pecho a una brisa que venía del Combeima y se filtraba por las esquinas. En una rueda de ocho consumimos varias botellas de aguardiente. Hablaban de literatura y política, porque yo solo tenía edad para escuchar.

A la media noche cuando las referencias se convierten en certidumbres y rodeados por el cansancio que parece quietud, otro, quizá Jorge, alguien anunció a media voz que no alcanzaba la plata para la cuenta y había que escapar. Hubo una carcajada de distracción, cálculos, recomendaciones en un grupo de maestros de escuela, estudiantes y aprendices de literatura. Ninguno lo escuchó con seriedad. A cinco mesas vacías y veinte pasos estaba el mesero con delantal adormecido sobre el mostrador observándonos sin preocupaciones. El local tenía una salida principal a la calle diez por un pasillo y una posterior a lo que había sido antes un portal de servicio, a la plaza.

Sentado a su costado, me pidió: acompáñeme, paisano que estoy mareado. Y comprendí que nos atraparían. En segundos estuvimos solos. El mesero despertó dando alaridos y no aceptaba lo que sucedía. Alcanzamos con zancadas torpes la puerta posterior e intentamos correr por un costado de la plaza. De mediana estatura y grueso, el peso del maletín, de la edad, de las cinco veces que le había dado la vuelta al país en buses y el licor impedían una marcha a mayor velocidad. Primero fuimos a la iglesia, a una cuadra, pero estaba cerrada. Entonces bajamos por la carrera segunda, a paso largo, tropezando.

En la calle trece nos dimos cuenta que alguien nos seguía, corriendo. El mesero había perdido al primer grupo que salió por la puerta principal y luego regreso por nosotros. Quizá recordó que estábamos ebrios y éramos dos. Y nos alcanzó, con el delantal de trabajo puesto, asustado, reclamando que no le hiciéramos eso porque se iba a quedar sin sueldo. Seguimos sin escucharlo y llegamos a un edificio enrejado en la calle catorce donde vivía Eutiquio Leal, para refugiarnos o quizá, pedirle dinero. Llamamos a través de una puerta metálica y luego de un timbre eléctrico y nadie respondió. Insistimos. Nos sentamos, agitados, en la escalera de acceso y el mesero llegó acezante y empezó a insultarnos. Entonces, para confirmar las casualidades, pasó rodando lento un patrullero de la policía y se detuvo. El hombre relató llorando. El policía miró asombrado. Nos subieron a empellones y el vehículo continuó ocho o diez cuadras.

Ingresamos custodiados a un edificio de dos plantas y nos interrogaron con expresiones habituales para quienes están acostumbrados a tratar desde los márgenes de la existencia. El sereno de la madrugada que no tenía el calor de la celebración, la luna inubicable, ese tiempo novedoso y la distancia equivoca que hay entre la palabra escrita y los hechos que aluden a cada quien, el aire de desventura había acentuado la ebriedad y respondimos incoherencias. Los policías repitieron las advertencias y las convirtieron en amenazas. Retuvieron con ofensas, que entendimos como el despojo de la condición de habitantes, los documentos de identidad, las billeteras y los cinturones. Nos condujeron bostezando al calabozo.

Luego, casi dormidos y manteniéndose en pie por la rutina, los policías empezaron a reírse y uno de ellos me dijo: si tiene adonde llamar, hágalo, porque no van a salir si no pagan, malos borrachos.

Punto intermedio.

- ¿Conoce al ánima sola?

- No.

- Pues debería. Anda en los instantes más profundos de la madrugada, allí donde nadie espera. Parece que no está presente porque no se siente llegar ni estar al lado, muy junto, pero está. No respira ni habla, ni tiembla, ni toca, esta y punto. Si usted camina por lo hondo, entonces la descubre mirándolo, solo cuando ella sabe muy bien que no asusta, entonces sonríe. Y puede suceder tres cosas. Una, que también usted le sonría. Dos, que usted se moleste y ella se vaya ofendida, lo cual es malo porque no lo ayudara nunca. Y tres, que pueda hablar con ella. ¿No me cree?

- No.

- ¿Por qué?

- Tampoco lo sé,

- Aunque no crea, ella existe y puede en este momento estar escuchándonos, aunque ya encontramos la solución ¿O no, paisano?

- Sí, no van a demorar, me dijeron.

- Yo creo que sí, porque son distintas temporadas, paisano, el de aquí adentro y el de allá afuera, están en el mismo reloj, pero no con la misma urgencia. Me sucede a veces que miro a la calle primero por una ventana y luego por otra que está a continuación y veo distintos horizontes. Son edades, en una hay el recuerdo de la juventud, y en la otra estoy ahora. Yo también no soy el mismo que miro antes y luego, y soy un tercero que después recuerda las dos visiones. Me sucede cuando escribo. Me cansaba, dejaba y me asomaba a una ventana en mi casa. Quiero ver las cosas de otra manera, pensaba. Luego salía y me iba a donde una amiga, Hilma, que me invitaba café con bizcochos de achira y saboreando, miraba la calle donde estaba mi casa para verme desde el yo ausente y encontrarme. Una vez en un pueblo de la costa, a donde fui a vender libros, entre a un hospedaje y cuando salí al patio sentí que estaba viendo por la ventana de mi casa.

- ¿Y cuál era la diferencia?

- Que cuando miraba por la ventana de mi casa veía desde afuera de mí y cuando lo hacía desde la casa de Hilma miraba desde adentro. ¿Tampoco lo entiende Tocayo, bueno usted es muy joven. Creo que de eso sufría Herman Melville, cuando escribió el relato que trata sobre un hombre que una mañana sale de su casa y decide irse a vivir a la de enfrente, y del otro lado de la calle y disfrazado de otra persona que había estado dentro de sí mismo, vigila su antigua familia. A la que pierde un tiempo y recupera al retornar.

Punto final.

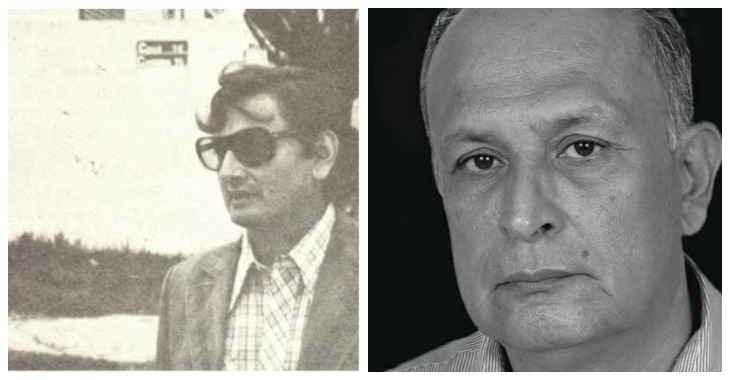

El 25 de septiembre de 1985, al medio día mientras seguía sus recomendaciones para aprender a verme desde la ventana de enfrente, en Montevideo, Uruguay, pase por el Posta Restante de la oficina central de correos en un edificio detenido en la luz del otoño y reclame una carta lánguida. Después de almorzar en un restaurante para obreros de construcción un plato de matambre que sabía a gloria, leí entre muchos decires que hacía dos semanas había muerto Humberto Tafur Charry, en Neiva, Huila.

Supe aquella mañana remota al salir del calabozo y la comisaria, en el andén de la calle vinculada con esa otra mañana en que leía una hoja de rayas azules y letra desigual, cuando nos despedimos y dijo: recuerda paisano siempre la segunda ventana y jamás estará solo, que no era una despedida sino un acuerdo porque como él, ya sé que en la segunda ventana esta la verdad que nos mira a través de los ojos del tiempo que es el espacio de cada uno que nos consume por dentro.- (Montevideo, septiembre de 1985)

Humberto Villa Macías

Especial Pijao Editores