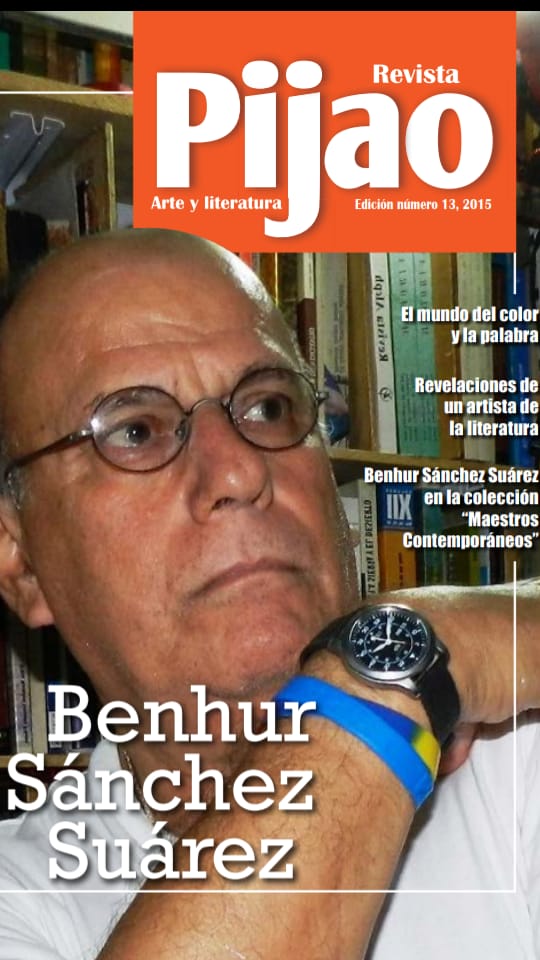

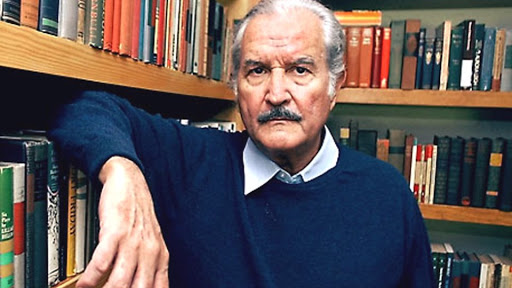

Por Leila Guerriero Foto Luis Poirot

Babelia (Es)

Santiago. Capital de Chile. Mediodía. Sol. De todos los hombres que es Roberto Merino (el que vive solo en un departamento repleto de libros, el padre de Agustín y de Clemente, el nieto que escribía en el escritorio del abuelo en una casa que ya no existe, el novio varias décadas mayor que muchas de sus novias actuales, el cronista que escribe sus columnas en un café ruidoso en apenas 40 minutos, el integrante de la banda de rock Ya Se Fueron, de la que también forma parte su hijo de 18, el autor de una obra cimentada en la poesía y la crónica y de quien se dice que es el mejor escritor de su país), hoy sólo se ve su representación más cotidiana: una persona afable de 55 años, camiseta azul, jeans amplios, zapatones, pelo canoso hasta los hombros, barba de rabino.

— ¿Qué escribo? Diría que escribo sobre cualquier huevada. Porque no hay una dirección temática. Luego diría que trato de escribir sobre la vida como aparece. Creo que sobre la extrañeza de la existencia.

En una mesa del Tavelli, un bar tradicional de Providencia y el sitio en el que escribe la columna semanal que publica en el periódico Las Últimas Noticias y el artículo quincenal que publica en El Mercurio, Roberto Merino, la voz serena cubierta de esquirlas de humor sin sarcasmo, dice:

—Las cosas son extrañas siempre.

Él, por ejemplo: es más joven ahora que hace 30 años.

Capaz de datar con certeza una conversación de la infancia (“Iba con un amigo y le dije: ‘¿Para qué se habrán inventado los bolsillos?’. Y él me dijo: ‘Pa rascarse los cocos, huevón’. Un diálogo absurdo del año 1968”), de establecer que la televisión llegó a Chile en 1959, se popularizó con el Mundial de Fútbol de 1962 y existió en su casa desde 1969, el tiempo es, para Merino, la dimensión que importa.

—Vivía en San Isidro. Mi casa era del siglo XIX. Ya desapareció. La demolieron en 1990. Es un mundo del que ya no hay nada.

Vivía allí con padre, madre, abuelo periodista, abuela pintora, y una cantidad variable de residentes temporales, parientes llegados del campo.

—La que trabajaba era mi mamá. Era profesora, con un sueldo exiguo. Mi papá no trabajaba. Inventaba cosas, pero le tenía fobia a conocer gente. Casi no salía.

Es autor de dos libros de poesía—Transmigración, Ediciones Archivo, 1987; Melancolía artificial, Ediciones Carlos Porter, 1997— y de varios volúmenes que recopilan sus columnas: Santiago de memoria (1997), Horas perdidas en las calles de Santiago (2000), Luces de reconocimiento (2008), Todo Santiago. Crónicas de la ciudad (2012), En busca del loro atrofiado (2005), Pista resbaladiza (2014), Padres e hijos (2015); además de Barrio República. Una crónica (2013) y un libro sobre Enrique Lihn: Lihn. Ensayos biográficos (2016). Es esa obra inusual, en la que confluyen poesía y periodismo, la que despierta elogios que lo mientan como lo más exquisito de la prosa de su país.

—Se habla de vos como del gran escritor chileno.

—Sí, pero yo creo que eso es equivocado. Me falta espesor. Yo escribo unos poemas sueltos. Escribo crónicas. Agradezco que digan eso, pero lo tomo con distancia.

El escritor Alejandro Zambra dijo a la revista argentina Ñ: “Es inimitable: su sintaxis es medio borgeana o medio inglesa, y en sus frases suele haber un dejo coloquial, algo muy chileno pero nada pintoresco. Yo pienso que Merino es el mejor escritor chileno actual”.

Durante la primera infancia vivió una precariedad económica contradictoria: vestía ropa heredada de los primos y a veces no tenía dinero para tomar un autobús, pero varias empleadas vivían en la casa a cambio de techo y de comida.

—Toda la casa tenía un mobiliario muy viejo. Estaba repleto de retratos de personas muertas. Crecí escuchando historias de aparecidos, de remedios para la picadura de la araña. Mi abuelo decía que había que envolverse la picadura con tela de araña. Una vez fui a un fundo. Había unas telas de araña enormes y me acordé de eso. Por cierto, en la casa de ese fundo nos penaron.

Lo dice como quien dice “llovió”, pero el verbo “penar” se aplica a fenómenos paranormales, a cosas de fantasmas.

—Escuchábamos ruidos al otro lado de la pared y no había nadie. A mi casa tuvieron que llevar a un cura para echar a los fantasmas. Mis tíos escuchaban la voz de la empleada que llamaba a comer a las tres de la madrugada. Una trabajadora que había muerto en la casa. Era una casa muy siniestra.

Se sabe que cree en la existencia de la Virgen, que fumaba hasta que un infarto en 2016 lo hizo dejar, que es un padre devoto refractario a los modos tradicionales de la educación que, sin embargo, intentó—sin éxito— que sus hijos lo trataran de usted. Mucho menos se sabe que, a sus 11 años, sus padres tuvieron un accidente feroz, estando su madre recién embarazada, y que él vio todo.

—Íbamos en dos autos. Yo estaba en el de atrás con una tía. Era una noche de mayo de 1962. Un viernes. Y de pronto vimos algo en la ruta, empezamos a acercarnos y eran ellos. Fue horrible. Mi papá estaba inconsciente dentro del auto. Era un Peugeot 404. La cara llena de harina, porque habían chocado con un camión que tenía sacos de harina. Había niebla. Una cosa bien espantosa. Y al otro día, sábado, llovía en Santiago. Y ahí empezaron meses de mi papá internado. Agónico. Cuando se puso mejor, mi mamá me llevó a una pizzería y me dijo que iba a tener un hermano. Fue muy emocionante. Lo recuerdo porque la emoción fue muy incómoda de vivir. Un poco bochornoso.

Era todavía un niño cuando empezó a tomar, de la biblioteca de su abuelo, libros de memorialistas chilenos o el poema épico de Alonso de Ercilla La araucana.

—Entonces mi papá me dijo: “Lo que tienes que leer es esto”. Y me dio los libros de Joaquín Edwards Bello.

El chileno Joaquín Edwards Bello nació en 1887 y se suicidó en 1968. Fue columnista de El Mercurio y La Nación, y su prosa elegante y cínica dejó huella en Merino, que, ya adulto, emprendió la recopilación de su obra—salieron, hasta ahora, cinco tomos en Ediciones Universidad Diego Portales— y escribió acerca de él: “Habría que decir que, más que maldito, fue un individuo incómodo e incomodante, un crítico permanente e impredecible de las costumbres nacionales, muchas veces caprichoso, motivado por traumas personales y convicciones arbitrarias, pero siempre dueño de un estilo veloz que a veces chispeaba como una fusta”. Quizás lo mismo podría decirse de Merino, que, en la columna Gritos, desbordes, galpones, escribió: “Hoy se considera en todas partes a los ochenta como ‘los años maravillosos’, tal como en los setenta se consideraba a los cincuenta y en los ochenta a los sesenta. Años ochenta: la vida también estaba en otra parte”.

Estudió en el Instituto Nacional, un colegio público del que salieron varios presidentes pero donde, dice, no aprendió nada. A los 17 empezó a estudiar Literatura en la Universidad de Chile. A los 20 escribió un libro de poemas, Transmigración, que publicó seis años más tarde. Era el amigo joven de escritores mayores que él, algunos de los cuales ya eran leyenda, como Enrique Lihn, o que lo serían, como Rodrigo Lira, y no encontraba dificultad para abrirse camino en un terreno de intelectualidades hostiles, tan brillantes y agresivas como la suya. Ese fragor contrastaba con el hecho de que, después de Transmigración, no había vuelto a escribir nada.

—Me parecía que la inteligencia literaria no podía estar ausente, escribía de manera constreñida. El gran temor era que me dijeran que era ingenuo.

Fueron años duros también por otras cosas. Las muertes habían empezado a sus 20. El primero fue Rodrigo Lira, en 1981, 32 años, venas cortadas en la bañera. El segundo fue Enrique Lihn, en 1988, 59 años, cáncer. El tercero fue su padre, en 1989.

—Un paro cardiaco. En mi pieza había un retrato de un hijo de mi abuelo que había muerto muy pequeño, y la noche siguiente a la que murió mi papá de repente siento un estruendo. El cuadro del niñito se había venido abajo.

Cuando un año después la casa fue demolida, hacía tiempo que Merino ya no vivía ahí, sino con Natalia Babarovic, hoy una de las artistas plásticas más importantes de Chile, por entonces una chica de 15 años.

—Empezamos a pololear cuando ella tenía 15 y yo 20. En 1986 nos fuimos a vivir juntos. Era una casa de mierda, pero vivíamos felices.

— ¿De qué vivían?

—No sé. Yo no tenía trabajo. Pero lo pasaba bien.

En 1987 tuvo su primer trabajo: corrector de pruebas de la revista Hoy. De allí pasó a la revista Apsi, donde escribió algunas crónicas. Fundó una editorial casi secreta, Carlos Porter, donde publicó a autores como Claudio Bertoni y Bruno Vidal, que se revelarían indispensables. A principios de los noventa se mudó a un piso en la calle Ricardo Lyon. Y allí empezó a sentir un cansancio sobrenatural, la vista nublada. Un oftalmólogo le aseguró que tenía un tumor en el cerebro.

—Recuerdo la extrañeza de volver a la casa después de esa noticia. Nunca he sido muy catastrofista, pero sentía el dolor del apego y el desapego. Hasta que vi a un nefrólogo. Y me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. En 1992. Pero trato de no darle mucha realidad. No quiero asumir el rol de enfermo. Podría derivar en la angustia y el grito, pero para qué. La gente fatalista me produce mucha irritación.

Empezó a someterse a diálisis hasta que le hicieron un trasplante de riñón, en 1994, que duró hasta 2004. Entonces—ya casado, divorciado y padre de dos hijos— volvió a la diálisis tres veces por semana, cuatro horas por vez, hasta hoy. Eso hace que le resulte difícil permanecer lejos de Santiago durante periodos largos y, a veces, participar en ferias de libro y congresos literarios. Parece importarle poco.

—No puedo viajar, o podría, pero tengo que programar todo. Mi vida sigue. Entonces trato de ir lo más normalmente posible.

Y mientras la salud se hacía endeble, la escritura lo bendijo con una revelación.

—A principios de los noventa empecé a escribir unos endecasílabos, y de ahí surgieron los poemas de Melancolía artificial. A partir de ahí aprendí que no había que preocuparse por la escritura.

Como una nave espacial que se desprende de sus módulos, Merino empezó a desprenderse de lastre: del lenguaje académico, de la impostura intelectual. El periodismo empezó a transformarse en el centro de su obra y, a comienzos de siglo, desembarcó en Las Últimas Noticias, El Mercurio, La Segunda como cronista coronado. Desde entonces escribe sobre la capital de Chile, la literatura, las mujeres, los hijos, la educación, con la voz de un melancólico exento de añoranza, de un escéptico con fe que, si echa mano de la ensoñación nostálgica, sólo lo hace para aplastarla de inmediato. “Nada de lo que uno quiere o necesita merecería un cambio de país, a no ser que se esté obsesionado con la egiptología o la física nuclear”, escribió. “Pero parece que estoy escribiendo leseras. En realidad, da lo mismo, siempre llegamos a esta terrible verdad: en el maldito universo, que flota a la deriva de la eternidad, todo termina por dar fatal y esencialmente lo mismo”. En maniobras de reacomodamiento constante, pasó de poeta sesudo a columnista popular, de escritor bisoño que escribía en una Remington a cronista adulto que se entrega con euforia a los teléfonos inteligentes, Facebook, Instagram y la banda de rock que comparte con su hijo Clemente y otros cuatro integrantes (músicos, libreros) que rondan los 30.

—Antes las columnas me daban mucho trabajo. Pero cuando la urgencia exigía escribir rápido, lo hacía y quedaba igual. Y ahí empecé con el método de no saber qué voy a escribir. Entrego como a las 12.45 y me siento a escribir a las 11.30. He dejado de torturarme con la exigencia. Ahora no quiero más que pasarlo bien, vivir con liviandad. No tengo más aspiraciones.

¿En la escritura no tenés ambición?

—No, ninguna. Fíjate.