Por Victoria R. Ramos Foto Jeosm

Los escritores mutan en médiums o chamanes que velan por ella. Incluso la cita de la introducción (del discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de Doris Lessing) nos transporta a un tiempo ancestral, a un fuego en torno al cual se danza y se cuentan historias y que, a veces, toca a alguien, prendiendo en él la llama de la inspiración. De la imaginación que nos sustenta desde que, hace milenios, inventamos la literatura en torno a una hoguera. En las cavernas.

En esta última edición del premio Planeta se han alzado como ganadora y finalista dos novelas muy diferentes pero que cuentan con nexos comunes: el juego de espejos con lo metaliterario, las referencias al Quijote, y la reinvidicación del valor de la literatura como medio de entretenimiento y evasión. Pero por encima de todo, comparten la búsqueda como fin en sí mismo. La novela de Cristina López Barrio arranca con una referencia al viaje a Ítaca, mientras que la del escritor aragonés plantea un singular viaje iniciático en el que se emulan los pasos del mismo Percival.

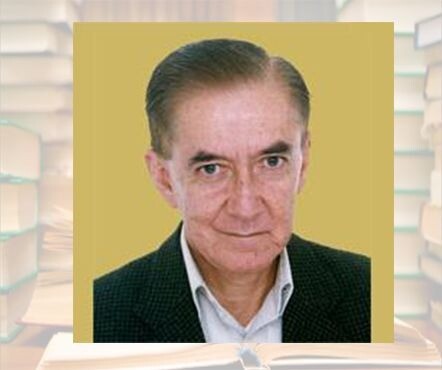

El niño curioso que creció dejando volar la imaginación y los interrogantes por las calles envueltas en niebla de su Teruel natal es hoy un adulto que reconoce haberse hecho periodista para poder preguntar a gusto como si aún tuviese ocho años. No sabemos si aún sigue guardando libros en el horno, como hiciera en el primer piso que compartió con su mujer, pero sí que ha sido el primer escritor español en entrar en el top ten de los más vendidos en Estados Unidos. Es autor de novelas como La dama azul (1998, Martínez Roca), La cena secreta (2004, Plaza y Janés), El maestro del Prado (2013, Planeta) y La pirámide inmortal (2014, Planeta), entre otras, que comparten una misma receta, marca de la casa: la aventura y los enigmas fascinantes salpimentados con mucha intriga y un cuidado marco plagado de referencias histórico-culturales.

En las Noches Literarias de Sigüenza, Javier Sierra ya nos adelantaba que su próximo libro indagaba en el germen de la chispa creativa, de las fuerzas que hacen que prenda la inspiración. Y es que lo que encierra El fuego invisible no es la búsqueda de un objeto poderoso y sagrado, es un homenaje. Una oda a la inspiración, a la imaginación, al entusiasmo. Al viaje interminable que se emprende en pos de una pregunta. Una aventura plagada de referencias artísticas, filosóficas y, sobre todo, literarias que nos muestra el incalculable poder de la palabra, capaz de crear mitos como el del Grial en el siglo XII y mantenerlos vivos hasta hoy. Junto al poema de Chrétien de Troyes y las teorías de Parménides, La lámpara mágica de Valle-Inclán y El forastero misterioso de Mark Twain son las obras elegidas para iluminar el camino.

Javier Sierra insiste en la necesidad de seguir planteando interrogantes. Reinvindica esa curiosidad infantil insaciable que como adultos pragmáticos menospreciamos, olvidando que fue nada más y nada menos que el mismísimo Sócrates el primero al que advirtieron que hacer demasiadas preguntas suele molestar a algunos. El ganador del premio Planeta quiere que sus lectores, como él, se sientan tocados por el fuego invisible, que conserven esa chispa de la curiosidad infantil, que caminen por su propia ciudad con ojos capaces de ver lo trascendente escondido en lo cotidiano. Que descubran ese Grial que llevan dentro. Insiste incluso en boca de sus personajes: “Nadie sabe si uno lleva o no un escritor dentro hasta que encuentra algo que contar”.

A primera hora de la mañana y pese a combinar las últimas sesiones de rodaje para la serie que prepara con Movistar+ con la frenética gira que sucede a la entrega del Planeta, Javier Sierra se presenta fresco, puntual y sonriente en un céntrico hotel madrileño. Posa con soltura, habla por los codos y sonríe constantemente al fotógrafo, a la entrevistadora y al camarero. No es una sonrisa impostada, le llega a los ojos. Tablas aparte, el autor transmite a modo de carta de presentación algo a lo que es difícil escapar: un entusiasmo arrollador.

—Tu nombre sonaba entre los favoritos para el premio Planeta desde hace una década. Ya nadie se lo creía.

—Pues sí, ha sido la encarnación del cuento de Pedro y el lobo, ¿no? De tanto anunciar que yo podía ser el ganador del Planeta, llegó la edición en la que lo he ganado y ningún periodista sospechaba nada. Quizá tenía que ser así. Nunca me había presentado al galardón, pero llevaba en las quinielas prácticamente desde que empecé a publicar.

—Matilde Asensi también está entre los favoritos desde hace años.

—Sí, pero yo creo que Matilde tampoco se ha presentado nunca, y no quiere presentarse. Yo nunca lo había hecho, pero dejaba la puerta abierta hasta que tuviera una novela a la altura del premio. De la lista del premio Planeta han surgido algunos clásicos de la novela en español, y yo no quería desmerecer de ella. Pero tampoco las tenía todas conmigo de que pudiera ganar, y cuando ha sucedido ha sido un reconocimiento muy bonito.

—Creo que en Planeta están asustados, porque con la combinación de lo que ya vendes tú habitualmente y lo que mueve este premio, puede ser algo tremendo.

—A veces el Planeta se ha usado para lanzar nuevas firmas y descubrir a algún autor, pero ese no es mi caso, sino más bien un reconocimiento emocional de que mis libros son queridos en España. Hasta ahora había la sensación de que los reconocimientos me venían antes del extranjero que de mi propio país, así que este es un momento muy dulce.

—El libro encierra una reivindicación del valor y la figura del best seller.

—Es que España es el único país del mundo en el que ser best seller es malo, y donde se ha convertido en una etiqueta despectiva en vez de algo admirativo. Yo creo que en eso tiene algo que ver el complejo católico de nuestra sociedad, donde el triunfador, el que gana dinero de manera honesta con su trabajo, es objeto de envidias y visto como alguien casi pecaminoso, mientras que en los países anglosajones es algo admirado y, en la medida de lo posible, imitado. Aquí esto no sucede en ningún orden de la vida. Aquí tiene más prestigio El Dioni que Botín. Y yo quería reivindicar que esto es un trabajo que hay que hacer bien, que si la novela tiene alma, algo que decir y se vende, eso quiere decir que es un buen libro, no todo lo contrario. Básicamente, la discusión iba por ahí. Es verdad que era un guiño al género, porque yo siempre he tenido que cargar con el desprecio de cierta crítica hacia el best seller, un desprecio creo que apriorístico: en muchas ocasiones te ponen ese sambenito por delante, y todo el comentario posterior viene matizado desde esa óptica. Pero cuidado: hay grandes libros que han sido best sellers a lo largo de toda la historia, que nunca han sido denostados, y que forman parte de nuestra manera de entender el mundo. El cuento del Grial de Chrétien de Troyes es uno, el Quijote es otro, y Dan Brown y El código Da Vinci es otro. Es un poco un aplauso a los lectores.

—Haces alusión a Irlanda no solo como país literario o inspirador, sino como nación donde un escritor es alguien importante, respetado y a quien se cuida.

—Sí, Irlanda es el modelo de país pequeño donde hay un gran talento concentrado que han sabido cuidar. Uno llega a una ciudad como Dublín y encuentra referencias a la literatura en todas partes, con calles dedicadas a escritores. Aquí la mayoría de las calles principales están dedicadas a políticos, militares e incluso gente que ha ejercido la violencia de manera sistemática, no a los que han iluminado o prendido la luces del conocimiento. El barrio de las Letras de Madrid es una excepción minoritaria.

—Ese barrio en otro país sería un museo al aire libre.

—Sin duda. Además, en Irlanda el régimen fiscal para los artistas es extraordinariamente bueno: los impuestos son mucho más bajos y permiten la periodificación de los ingresos. En España esto no ocurre, al revés: tenemos un gran drama con el tratamiento fiscal a los creadores. Un autor como yo, que con el premio Planeta recibe una importante cantidad de dinero, lo tiene que declarar en el momento. Yo no sé cuándo se publicará mi próximo libro tras este, si serán tres, cinco o diez años, y no tengo la posibilidad de periodificar mis ingresos. Y al llegar la jubilación está otro drama, del que ya os habéis hecho eco en Zenda, que como mis royalties por los libros que he escrito durante toda mi carrera superen los nueve mil y pico euros, me penalizan la pensión para la que he estado cotizando durante toda mi vida. Es absurdo. Tenemos unas normas que se imponen de manera estalinista a todo el mundo, sin mirar qué riqueza ha generado ese trabajador, y en el caso de los creadores esa riqueza no solo es material, sino una riqueza mental, de país, de inconsciente colectivo, que no se valora.

—En España algunos autores en edad de jubilación ya han dicho “dejo de escribir”.

—Por supuesto. Sucede con los escritores, que es lo que nos atañe, pero también en muchos otros órdenes de la vida. Catedráticos, notables y gente que ha hecho una gran aportación al pensamiento de este país se jubilan y se les aparta por completo de la docencia. No pueden dar clase ni participar en congresos recibiendo un estipendio ni casi publicar, porque se convierte en una losa para su pensión. ¿Qué está pasando aquí?

— ¿Cree que es algo deliberado o es torpeza?

—Yo quiero creer que es torpeza, y mira que yo tengo mente conspirativa, ¿eh? Es una legislación de vagos, urbi et orbe para todo el mundo, sin detenderse en las singularidades. No es lo mismo un estibador que un escritor, y hay que tratarlos de manera distinta, tanto en la periodificación de sus impuestos como en su retiro. Creo que hay una torpeza influida por la pereza, porque los políticos no son conscientes de la enorme complejidad de la sociedad del siglo XXI y legislan como si fuera la revolución industrial del XIX. Debería producirse una evolución en ese respecto.

—Alguna vez has dicho que dejaste la revista Más Allá porque estabas cansado de hacer preguntas sin recibir respuestas.

—Así es.

— ¿Los libros te las dan?

—Sí, los libros me las dan, o por lo menos me permiten soñar con las respuestas. Para mí un libro no es un dogma, no son unas palabras cerradas que yo transmito a mis lectores y se acabó. Yo veo mis libros como una propuesta de pensamiento, invitando a pensar y resolver ciertas preguntas que me planteo para que ellos también den su parte. Al final del libro hay una nota donde se muestra ese espíritu: “El autor confía en que el lector emprenda su búsqueda, ahora que ya sabe…”. Es una invitación, no es mi palabra contra la suya, sino mi palabra para la suya.

—Entonces, y entroncando con el Grial que aparece en la novela, ¿escribir un libro es hacer una búsqueda?

—Sí, cada libro es una búsqueda y un ejercicio continuo de hacer preguntas. Yo era ese niño, que tú también habrás conocido en clase, que siempre estaba levantando la mano para preguntar al profesor. Me encantaba hacer preguntas, porque tenía sed de aprender y porque me gustaba buscarle las vueltas a las cosas. Creía que era un ejercicio sano, y el sistema educativo hay un momento en el que entorpece eso y te estigmatiza si haces preguntas, te mira mal. Así que el único reducto que me dejó el sistema educativo —que no es solamente los colegios, sino también los padres o la sociedad— fue hacerme periodista, porque tienen licencia para preguntar. Eres igual de preguntón que cuando niño, pero tienes permiso. Sin embargo, todo el que hace preguntas inmisericordemente sobre asuntos que aparentemente no tienen respuesta, si tiene un mínimo de inquietud termina tropezándose contra la frustración que genera la ignorancia. ¿Y cómo vences la ignorancia sobre las preguntas fundamentales de quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos? Con imaginación. Y ahí entra en juego la siguiente herramienta, que es la literatura. Por eso salté a la literatura, para intentar encontrar las respuestas que la vida no me daba a esas preguntas.

—En realidad este libro trata sobre el poder de las palabras, como llave de la memoria y como mecanismo para acceder al alma del mundo.

—Por ejemplo, una palabra que aparece en el libro es “estantigua”, que tiene que ver con procesiones y fantasmas, como la Santa Compaña y otras del norte de Europa, y que se revela como un artefacto maravilloso.

— ¿Menospreciamos la importancia de las palabras?

—La malversamos. Y lo hacemos continuamente. Recurrimos continuamente a palabras como “libertad” para cualquier tipo de cosa, incluso de adolescentes, cuando le pedimos a nuestros padres “libertad para irnos de juerga”. Y también en contextos políticos, claro, hasta que terminamos mutando su significado.

—Dices que las palabras no son fruto del azar.

—No, se construyen, desde el principio. A mí siempre me fascinó mucho esa imagen del Génesis cuando Dios da nombre a algo, y eso está en todos los textos sagrados de la Antigüedad: una de las primeras tareas titánicas de los dioses es nombrar las cosas. Al darles nombre, también incorporan el alma a la palabra y la manejan. Tú no puedes dominar nada que no nombres. Por eso hoy hay cosas que no dominamos y que tienen nombres muy ambiguos. Por ejemplo, en el ámbito cotidiano se habla de “amor”, y eso es tan difícil de definir que lo que muestra es tu incapacidad para dominarlo. Es una etiqueta que tenemos ahí siempre colgada con alfileres. En el ámbito de la física tú usas “materia oscura” para referirte al setenta por ciento del universo existente, pero no sabes definirlo de otra manera, no sabes lo que es. Y así intentamos dominar el universo, a veces con acierto y a veces con torpeza.

— ¿De dónde vienen las ideas? Ya sabes que es la pregunta de rigor.

—Es de lo que trata el libro. Yo no sé de dónde vienen, pero sé por dónde pasan: por el alma. Sé que es otra de esas palabras difíciles, como “amor”, pero si no tuviéramos esa cosa interior que nos hace analizar, y tener los ojos abiertos, y emocionarnos con la belleza, la bondad y las grandes cosas que puede ofrecer la vida, no tendríamos ideas. Las ideas son lo que nos hace humanos. Hace unas cuantas decenas de miles de años hay algo que ocurre en el Paleolítico que nos convierte en creadores, y que tiene que ver con el descubrimiento de la manera de dominar el fuego y con la invención del arte y de la música, que son contemporáneos —sabemos por los descubrimientos que a la vez que pintábamos creamos los primeros instrumentos musicales— y seguro que también con la invención de la palabra. Empezamos a hacer discursos, a contarnos historias, a hacer literatura. Ahí es donde nace todo.

—Con ese algo que nos convierte en creadores enlaza la cita con la que arranca la novela, de Doris Lessing, que plantea la cuestión del narrador primordial. La certeza de que la literatura nació en las cavernas.

—Yo estoy completamente seguro. Por eso en mi trayectoria particular le tengo mucho afecto a la radio, que no he dejado de hacer, porque entiendo que también es una clase de literatura al estilo tradicional, y es una pena que la radio se use poco para contar cosas. Se utiliza para informar, pero poco para narrar. Creo que estamos desperdiciando un canal.

—Estamos lejos de la época de Orson Welles.

—Eso es. Pero yo estoy convencido de que lo recuperaremos y que la radio va a volver a ese cauce, igual que el periodismo. La noticia de lo que está pasando en este mismo momento en el Congreso o en Bruselas, el titular, lo recibes en el acto, pero ¿y que te cuenten la historia? Eso es distinto. Volveremos a la crónica del periodismo, estoy seguro. La crónica va a ser su salvación, porque al final lo que queremos todos es que nos cuenten una historia. “Cuéntame un cuento”, te dicen los niños pequeños, y lo sigues haciendo de mayor. No que te los resuman, o que te den un titular, sino que te los cuenten.

—Calderón de la Barca, Cervantes, Mark Twain, Edgar Allan Poe, Julio Verne, Bram Stoker, Unamuno, Thomas Mann, Umberto Eco, Dan Brown, Tomás Moro, Víctor Hugo, Juan Ramón Jiménez, Valle-Inclán, Parménides, Juan Rulfo, Eduardo Mendoza, Yeats, Dante, Conan Doyle, Henry James, Virgilio… El fuego invisible está minado de referencias a autores y obras.

—Por eso decía al principio que construí este libro de una manera óptima para el Planeta, porque es mi obra con más referencias literarias.

—Hay una que aparece varias veces, al mundo de los románticos: Shelley y su Moderno Prometeo, el lago Leman, Byron, Polidori…

—Yo en este libro veo dos cosas, así de manera mítica: una, la continuación de El cuento del Grial de Chrétien de Troyes, como el Prometeo que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. O sea, yo me he sentido Prometeo con este libro. He querido robar esa chispa, ese punto de vista de la creatividad, para entregársela al lector, sabiendo que puedo avivar ese fuego en él, porque esa es la misión de este libro: decirle a los lectores que llevan eso dentro. Ojalá inspire incluso a futuros escritores. Me gustaría que de alguna manera eso pasara. Es la Arcadia y la Arcadia está dentro de ti.

—Aseguras que escribir es un oficio peligroso.

—Es verdad.

— ¿Sigue siéndolo?

—En realidad es el más peligroso que existe, porque las palabras son la sustancia más peligrosa que manejamos. Lo que pasa es que, como te decía antes, la mayoría las vulgarizamos, reduciéndolas a meros instrumentos de comunicación, pero cuando somos conscientes de su poder y las inyectamos en la cabeza de alguien es maravilloso. Y peligroso. Tú piensa en los tiempos que corremos, por ejemplo con el uso de la palabra “independencia”, a la que se ha cargado.

— ¿”La mentira es la madre de todos los males”?

—La mentira es muy cotidiana y la tenemos en todos los niveles, traspasada incluso de padres a hijos, en el colegio, entre historiadores, entre periodistas, entre políticos, entre médicos… La mentira es la masa sobre la que se sostiene la sociedad, y cuando esa masa no es compacta es difícil hacer una buena mentira. Al final se deteriora, y el edificio que has construido sobre ella se viene abajo, que es lo que nos está pasando ahora.

— ¿Qué podemos esperar de Otros mundos, la serie que estás rodando con Movistar+?

—Tiene mucha calidad y se está haciendo con mucho detalle. Es una serie muy original, porque es la primera vez que se van a abordar los grandes misterios y enigmas desde la perspectiva de un niño de diez años, que soy yo, que se tropieza con ellos por primera vez. Yo empecé a despertar a esas cosas en torno a esa edad, y ahora he reconstruido anécdotas de mi infancia, convirtiéndolas en pequeñas películas, saltando desde ahí al misterio contemporáneo que ya vislumbraba y tocaba cuando era pequeño. Esa perspectiva es maravillosa, porque sin quererlo nos está saliendo un enfoque que se parece mucho a Spielberg, donde siempre hay niños despertando al mundo. Tiene una estética muy ochentera y muy Stranger Things en algún punto, y de ahí se pasa a los grandes casos que a mí me intrigaron. Lo mismo que con mis libros, quiero trasladar al espectador una óptica. No sólo una información sino cómo ves tú esa información.

—De niños tenemos una curiosidad natural que luego se va perdiendo paulatinamente.

—Para mí todo está en eso, cada vez lo tengo más claro, y tras ser padre me he reafirmado, porque veo cómo funciona otra vez la mente de un niño. Y efectivamente, el niño nunca pierde la capacidad de sorpresa y necesita que le cuenten la historia veinte veces sin que se canse de ella. Puede ver Frozen sesenta veces en su casa [risas] y quiere verla por sexagésimo primera vez. Eso es maravilloso, porque significa que está ávido de conocer el esquema del funcionamiento de las cosas, mientras que de adulto vemos que algo funciona, lo usamos y ya está. Es decir, pasamos de una mente inquisitiva y curiosa, “parcivalesca”, si se me permite el término, a una mente funcional, y eso es lo que hay que evitar.

—No sé si será spoiler de la serie, pero ¿cuándo y cómo empieza esta pasión por los enigmas y el misterio?

—En torno a los nueve o diez años. Pero también es importante dónde, porque empieza en Teruel, mi ciudad natal, la capital de provincia más pequeña de España, que no conoce casi nadie. Es una ciudad histórica, con torres mudéjares de mil años de antigüedad, obras de arte, murallas medievales aún en pie… O sea, un lugar maravilloso y muy evocador para un niño curioso. Yo iba al colegio andando, y para llegar a mi clase tenía que atravesar torres medievales en medio de la niebla con un frío que pelaba, oyendo el retumbar de tus pasos, porque vas solo por la calle pisando piedra. Eso te evoca muchas cosas, y empiezas a imaginar, y a ver monstruos en las esquinas, y a creer que algunas gárgolas están vivas. Por eso en esta serie es muy importante el dónde, porque fue lo que me convirtió en creador y en conversador con las gárgolas.

—Es interesante la parte que dedicas a la “teoría de los secretos”. Algo que puede parecer tan propio de organizaciones secretas a nivel literario pero que cuenta con las mismas “normas” de comunicación que una pareja, por ejemplo.

—Tengo la idea de escribir algo más sobre ella, una especie de decálogo explicando cómo funciona. En el fondo no hay mayor arcano que el amor. Y también la muerte, pero sobre ella no te puedes interrogar. Pero sobre el amor sí, porque es el arcano de la vida, y en él hay muchos secretos, cosas que se ocultan en una relación. Pocos escritores se muestran como realmente son. Hay impostura. Pero eso te da pie a desarrollar una teoría.

—De tus libros, tal vez este sea el que más se parece a La cena secreta (Plaza y Janés, 2004).

—Sí, bueno es una primera persona más íntima, como el padre de Leire en La cena secreta.

—Hay una constante en tu obra, que son los símbolos. ¿Tan importantes son? ¿Los necesitamos tanto?

—Es que la mente humana es simbólica. Funcionamos básicamente por símbolos. Muchas veces actuamos no por cosas que vemos, sino que creemos ver. Tú vas andando por la calle, ves una cruz verde centelleando, y sabes que ahí hay una farmacia, pero si esa cruz la pones en otro contexto, se convierte en un lugar religioso. O en una agresión: no en algo que te puede salvar, sino en algo que te va a atacar. Lo primero que hace un pueblo cuando quiere arrogarse una identidad es construirse símbolos: su bandera, su escudo, su himno… Necesitamos todo eso. En el fondo son etiquetas, porque así funcionamos. Lo cual es una pequeña desgracia, porque toda etiqueta, bandera, escudo o símbolo es reduccionista, una simplificación infinita con la que pierdes un montón de cosas por el camino.

—En esta ocasión el lado oscuro lo representan los “enemigos que usan la literatura para distraer de las cuestiones importantes”.

—Para una novela como esta yo no quería un malo corpóreo demasiado definido. Contra las ideas necesitaba un malo filosófico, y al final son estos frustradores, que no son siempre los mismos, ya que puede pasar de persona en persona. Tú misma puedes serlo en un momento dado sin quererlo, y también una detonadora de luz en otro momento.

— ¿Y cuáles son las cuestiones importantes?

—La cuestión importante es, precisamente, la cuestión: el cuestionarse, el preguntar. Es lo único que nos va a hacer avanzar, como también es lo que hace a un lector avanzar por las páginas de una novela. Por eso hay novelas por las que es difícil transitar y a las que les falta el interrogante, el premio al final del camino.

—De hecho, en la novela se discute para qué se inventó la literatura.

—El cuento del Grial es la base teórica de la novela. Parcival es un joven que deja a su madre y se aleja de ella, y David es exactamente lo mismo. Hay un paralelismo, un reflejo a este nivel, con el que he querido jugar con el lector —”me suena, pero no sé de qué”— para que lo interprete. Lo que intento es sembrar ese tipo de inquietudes en el lector, que para completar la novela tenga que ir a otros textos, como por ejemplo El forastero misterioso, de Mark Twain.

—También se menciona mucho a Valle-Inclán. Nunca me había parado a pensar en lo de que es intraducible.

—Eso lo valoré mucho, porque esta novela se va a traducir a muchos idiomas, y cuando quise ver el tratamiento que le dan a Valle-Inclán en Estados Unidos vi que era cero. Nadie lo conoce allí. Y es una pena, porque es un intérprete maravilloso de lo que es España, y eso se lo pierden.

—Se detalla, además, el interés de renombrados escritores por el mundo del esoterismo, el espiritismo, los médiums…

—A mí el que me resulta espectacular es Victor Hugo, que estuvo dos años exiliado en la isla de Jersey cuando llegó Napoleón III al poder en Francia, y durante ese tiempo, muerto del asco en una roca, practica el espiritismo con una mesa parlante, porque es la gran moda que viene de Estados Unidos. En 1848 nace el espiritismo con las hermanas Fox, que se comunicaban con los espíritus a base de golpes sobre la mesa, porque entonces el gran medio de comunicación era el telégrafo y usaban código Morse. Esto fascinó tanto a Hugo que abrió cuadernos para hacer preguntas. Habló con Napoleón, con el espíritu de la muerte, con varios espíritus que pasaban por allí… Todo muy dickensiano. Escribió cuatro o cinco de esos cuadernos, algunos se conservan y se han publicado, y en ellos se notan influencias en sus libros posteriores. Eso me pareció maravilloso, que al final el escritor es un intérprete de lo invisible.

— ¿Cuál es el Enigma, al final?

—La vida. Sin lugar a dudas. No sabemos de dónde venimos ni a adónde vamos. Yo me hago esas preguntas muy a menudo. Durante mi juventud, y ahora también a veces, me preocupaba mucho sobre la vida extraterrestre y la vida del más allá, pero a partir de la paternidad también me preocupo de la vida de aquí. A mí me resulta un proceso casi sobrenatural lo de tener un hijo. No me extraña que en la prehistoria las diosas fueran mujeres. Es que necesariamente tenían que serlo. Luego llega el patriarcado, elimina esa visión maravillosa y la cosifica. El patriarca necesita herramientas, no ensoñaciones, y ahí es donde se produce esta fractura que tenemos entre lo racional y lo irracional. Y es una lucha de nuestra especie, no una lucha social, no es un tema de conquista de derechos. Qué va. Es mucho más atávico y profundo.

—”Todo lo que un hombre sea capaz de imaginar, otro será capaz de llevarlo a cabo”. Al leerlo vienen a la cabeza genios como Da Vinci o Julio Verne.

—Hemos tenido muchos Julio Vernes y muchos Da Vincis en la historia. También tienes a Roger Bacon, que es menos conocido, pero con una mente extraordinaria. Y hoy en día gente como Steve Jobs, o Bill Gates, que está fascinado con Leonardo y se ha dedicado a comprar códices originales suyos. Se siente identificado con él porque está imaginando un nuevo mundo y creando algo que antes no existía. Estas grandes mentes que cambian nuestra óptica se parecen mucho entre ellas. Son unos mutantes excepcionales. Leonardo lo fue, aunque no estudiara Empresariales. Yo me suelo meter en este tipo de gente porque me resulta muy enigmático saber cómo funciona su cerebro, cómo son capaces de ajustar la mirada y ver algo que nadie más ve. De hecho, el libro está dedicado a ellos.

—También hay referencias a Calderón, La vida es sueño, y se vuelve constantemente a los temas del destino y la predeterminación.

—Esa es una obsesión mía. Ya estaba en La dama azul, mi primera novela, donde es casi el eje principal. El protagonista s siente empujado a hacer cosas, como si no pudiera escaparse de su destino, porque así lo sentí yo escribiendo esa novela. Me resultaba curioso el nivel de coincidencias extraordinarias que se producían durante un proceso de investigación y un proceso creativo. Y en este nuevo libro sigue esa obsesión sobre lo difícil que es para todos escaparse a su predeterminación. Pero esta predeterminación ¿dónde nace? ¿Antes de nacer, o sea, venimos ya así, o de repente es un condicionante educativo? Es una duda que a mí me carcome. Yo no tengo precedentes de escritores ni de comunicadores en la familia. Mi padre fue cartero. En mi casa había libros, evidentemente, pero eran novelas entendidas como evasión y mero entretenimiento. Así que de dónde me viene a mí esto no lo sé, y eso me hace preguntarme cosas.

— ¿Y qué viene después de esta?

—No lo sé. Tengo una deuda pendiente con mis lectores, que es cerrar El maestro del Prado, donde aún queda un enigma pendiente de resolver. No sé en qué momento lo haré, pero lo haré. Y luego tengo una idea que me viene golpeando mucho, que es escribir sobre la carrera espacial. No tiene mucho que ver con esto, pero es la aventura humana lo que me fascina. En los últimos años he podido ir conociendo a algunos de los astronautas que pusieron el pie en la luna —fueron doce, quedan vivos ocho—, y me han contado cosas, y me han transmitido emociones muy interesantes. Recuerdo haber hablado con James Lovell, del Apollo 8, contándome cómo fueron la primera nave humana en dar una vuelta por detrás de la luna, por su cara oculta. Durante veinte minutos perdieron todo contacto con la Tierra, quedándose sin cordón umbilical con Houston, y fueron los primeros humanos que contemplaban la profundidad del universo, una sensación que todavía hoy le provoca pesadillas. A mí eso me resulta muy evocador: los últimos humanos que han visto algo que nadie había imaginado, y que nadie ha vuelto a ver. Después hemos mandado robots, pero es tan distinta la visión virtual de la real… Es como tener novia por internet o tenerla de verdad. No tiene nada que ver.

“A menudo subestimamos el poder de las palabras. Son éstas una herramienta tan cotidiana, tan inherente a la naturaleza humana, que apenas nos damos cuenta de que una sola de ellas puede alterar nuestro destino tanto como un terremoto, una guerra o una enfermedad”, —El fuego invisible