Por Revista Arcadia

La primera vez que llegué a Bogotá me asustó el estricto control policial en hoteles, universidades, edificios públicos y shoppings: en la manzana donde estaba mi hotel había en muchas partes policías con perros antidroga y antidisturbios. Esa vez recorrí La Candelaria, barrio colonial que me gustó mucho, pero donde se vendían muchos equipos militares para ir a la selva, de gala, etc. La segunda vez que fui no pude observar eso porque estaba en un complejo que abarcaba hotel, gimnasios, casas de cambio y lindos cafés, yo necesitaba un peine y no sabía dónde comprarlo. Pensé: «¿Cómo es esta ciudad?». Un conjunto lujoso de edificios, como un concentrado, y después un espacio vacío con un paredón, como si la ciudad emergiera de repente en construcciones, mucho ladrillo a la vista, mucho vidrio. Esta tercera vez estoy ubicada en La Candelaria que me gusta tanto, encontré mi sucursal para fumar en el café Juan Valdez. Es para mí un lugar de recibo, y un mirador donde veo pasar a los hombres que van a la oficina con el pelo muy corto, trajes oscuros. Algunos hombres son muy altos y tienen un aspecto muy antiguo y muy moderno al mismo tiempo, como la propia ciudad a la que es difícil tomarle el punto. Por ejemplo, el café no termina donde empieza la gran librería del Fondo de Cultura: desemboca en ella. Es como si un recoveco fuera llevando a otro insensiblemente y asocio esto al nombre de un restaurante cercano: se llama La Puerta Falsa. En la calle se vende fruta, cigarrillos, artesanías. Mientras miro a los que pasan para ver qué misterio encierran, escucho un grito desgarrador: «¡Auxilio! ¡Socorro!». Pienso: «Debo ir a ayudar». Pregunto al vendedor de cigarrillos si hay una persona en peligro. Me dice:

—No, ella hace eso todos los días de siete a nueve. A las nueve se va dos calles más arriba y se cubre la cara con las manos

— ¿Está loca?

—Desquiciada, puede ser.

No le gustó la palabra «loca». Después, gente de Cali me dice que los bogotanos son precavidos al hablar, lo hacen con rodeos. Le pregunto qué sinónimos de «loco» hay y me dice «chifloreta», «se le corrió el shampoo» y añade:

—Ella hace esa pataleta con rogadera para pedir limosna. ¿Usted de dónde es? Llévesela a su tierra.

Y otra vez los contrastes entre el tratamiento de «su mercé», «su mercedita», «mi señora» (pienso que son resabios coloniales) y la confianza inmediata.

En la librería del Fondo de Cultura han hecho un gran retablo de Juan Gabriel, cantante mexicano muerto recientemente. Han puesto un retrato bien grande en el centro y alrededor flores, frutas, canastitas. Faltan las catrinas y estamos como en México. Ya dentro de la librería, un librero muy gentil me cuenta que la influencia mexicana ha sido enorme y ha entrado con las películas mexicanas de los años cincuenta. Antes entraban los filmes yanquis y europeos, doblados. Como mucha gente no sabía leer, no iba al cine, entonces toda una generación tuvo una cultura cinematográfica con las películas mexicanas. Pero no solo el cine, también se dan serenatas. ¿En qué ocasión? Cumpleaños de quince, y también para reconciliar a una pareja. Una chica me dijo: «Mis papás se reconciliaron así».

Pasa un mozo y se le cae un platito de su bandeja. Dice: « ¡Qué pena!». Quiere decir algo como «qué vergüenza» o «disculpe». Lo dicen con una especie de automatismo, como el «obvio» de Buenos Aires. Hay otra expresión que es «hacer el oso», que significa pasar vergüenza.

***

Estoy muy contenta de estar en La Candelaria, el lugar donde se fundó la ciudad, son todas casas color rosa viejo, algunas con techos de tejas. Ahora hay mucho menos control policial que la primera vez que fui y recorro las calles hacia arriba y hacia abajo. Los nombres encierran una historia: Calle de las Mandolinas, donde vivían guitarreros y fabricantes de guitarras; Calle del Divorcio, de la Culebra, Calle de la Fatiga (es muy empinada), Calle del Embudo (se cierra), De la Toma de Agua, Calle de la Agonía. Algunas paredes son azules. Cuando hay sol, se ve el verde del cerro. Cuando va a llover, el cerro está velado con una especie de manto gris, pero eso tampoco implica necesariamente que vaya a llover con seguridad; el clima de Bogotá es impredecible, en el mismo día puede llover, salir el sol, hacer frío y calor. Nadie va con sandalias porque el clima no lo permite, si ven a alguien calzado así dicen: «Es de tierra caliente» (Cali o Medellín). Un encargado de seguridad del hotel me dijo que se guiaban por un meteorólogo que predice siempre al revés de lo que sucede: ellos no lo siguen y aciertan.

Calle del Aseo, Calle de Campo, Calle de la Palma; pasa un bogotano alto, todo de negro con camisa blanca, y creo ver a un funcionario de la Colonia. Lleva sombrero (el sol serrano quema mucho y saca rosetas a los blancos). Se ven muchos sombreros, muchos barbijos, muchos paraguas, a lo mejor el bogotano es cauteloso porque no sabe qué clima lo espera. Debe estar prevenido para lo que venga.

Conversando con Lisa

Lisa es lingüista y quién mejor que ella va a conocer el léxico de Bogotá. Ya acumulé en cinco días un montón de palabras que quiero preguntar. Por ejemplo «agáchese» es un negocio bajo y chico, que obliga a agacharse al que compra. «Arepera» es lesbiana; «buchipluma», persona que habla mucho y no cumple; y la mujer mayor que se viste como joven, «cuchibarbie»; «camellar» es trabajar: «Tanto camellar y no tengo nada». Cuando una persona está vacilante, muy dudosa, «Va a las tres velocidades del burro, lento, pesado y quieto». Para echar a una persona entrometida, «Vaya a ver si la marrana ya puso». Y de una persona engreída se dice: «Se cree la última Coca-Cola del desierto». «Empelotarse» es quitarse la ropa. Lisa cuenta que su mamá le decía cuando era chica:

—Empelótese para bañarse

Me añade que en Bogotá se habla con cierto desprecio de la gente de Cali o de Medellín. «Se viste como calentano» (gente de tierras calientes). También hay cierto desprecio por la gente del campo. «Campeche», dicen. Campeche es alguien ignorante de los usos de la ciudad.

Se une a la conversación Luis Barón Leal, historiador, y le pregunto por el significado de «Qué pena». Me dice:

—Puede querer decir qué vergüenza, o permiso, u otras cosas. Por ejemplo, si alguien quiere sobrepasar a dos personas en la calle dice «qué pena» por permiso.

Un profesor de la universidad nos dijo que esa expresión es un legado indígena, indica sumisión. Si alguien se acerca a otro para hablar dice «Qué pena» (como disculpándose por abordarlo). Si alguien me pisa en la calle digo «Qué pena». Se disculpa el que fue pisado. Según los dos, en Bogotá abundan los circunloquios en la conversación. Luis dice:

—Para hablar con un amigo se dan muchos rodeos antes de entrar en tema. Se pregunta «quihubo», «qué hay», «qué más», pero no se espera respuesta. En cuanto a «su mercé», no solo es expresión de respeto, también de cariño

Y Lisa añade que su abuela le decía «su mercé» cuando apenas se levantaba del suelo. También me dice que cuando un profesor presume de erudito, le dicen «Se da ínfulas mamertas». Y a una persona pesada, aburrida, le dicen «lámpara» porque está siempre prendida (habla sin parar) y quiere brillar.

Yo les digo que me parece, y es solo una impresión, que mucha gente cree en el diablo, no como una metáfora, creen en su presencia real. Los dos coinciden en que es posible. Lisa cuenta que su abuela le decía:

—Si te portas mal el diablo te jala de las patas.

Y Luis:

—A mí me decían que me jalaban de las patas todas las ánimas del purgatorio.

Y añade: «Esto del demonio y los castigos lo usan mucho las gentes de las iglesias».

o leí una leyenda curiosa que trata de un diablo contradictorio, mejor dicho, que no responde a la idea de diablo: parece que las mulas del infierno llevan a los borrachos a lugares desconocidos, el diablo los castiga pero les hace prometer que se volverán responsables de sus familias. ¿En qué quedamos? Lisa recuerda unos refranes: «El diablo es puerco» y otro «Donde el diablo pegó el último grito», y dice que hasta hace poco tiempo, cuando se disfrazaban para el día del niño, mucha gente decía que ese día era demoníaco (por los disfraces). Ella coordina bibliotecas en el interior del país, y en una biblioteca de Putumayo, cerca del Amazonas, una bibliotecaria se negó a que sus alumnos leyeran un cuento sobre el diablo, para no convocarlo. Y me contó otra cosa sobre el diablo, que una conocida suya, bastante letrada, dio como cierta. A un baile animado cayó un muchacho muy lindo, desconocido, y de repente le empezaron a desaparecer los pies como en un remolino y le aparecieron pezuñas. Esa misma anécdota me la contaron por otro lado. Además parece que algunos políticos aprovechan esta creencia, le dicen a la gente que los comunistas tienen pacto con el diablo.

***

El proyecto Bogotá Contada implica que el escritor invitado dé charlas en bibliotecas, librerías y colegios. Bogotá tiene una red de bibliotecas extraordinaria, en todos los barrios alejados, en edificios nuevos y con coordinadores muy capaces. Como la ciudad es muy extendida hay «trancones» de tráfico. Para llegar a la escuela más lejana tardamos más de dos horas, yo pensé que no íbamos a llegar, que allí en la ruta nací y que moriría allí. Di charlas a gente de la tercera edad, y en un grupo, un viejo ansioso pedía fuerte «Un tintico, un tintico» (un café). Otra charla fue en una escuela-fábrica donde hacían disfraces con material reciclable (todo el patio de recreo era un desfile de máscaras y un chico albino tocaba y cantaba una canción de Calamaro, esa que dice «Flaca, no me claves tus puñales por la espalda») y ante tanto jolgorio creí que me podía fumar un cigarrillo en el patio. No bien lo prendí, vino una señora, mezcla de celadora y policía de gesto adusto, y me lo hizo apagar. Pero en el aula de la charla una chica muy sesuda me hablaba con toda seriedad de una serie de interrogantes que se le planteaban... con unas orejas gigantes de cartón o vaya a saberse de qué. Pero la que más me impactó fue la escuela del mercado de hierbas, un mercado donde solo se venden hierbas aromáticas, medicinales y esotéricas. Predomina el olor a albahaca. Es un mercado mayorista y vienen a buscar mercadería desde todas partes de Colombia y también del Ecuador. Una señora compra hierbas como para toda la vida y el vendedor me explica los usos de las mismas. La planta «Sígame» es para el amor, la albahaca también y para estar contentos, otras son para la autoestima, la «lluvia de plata» es un jabón que atrae el dinero, hay miel de amor para el agua del baño. Otros son remedios para la menopausia y la andropausia. Una señora pide jabón contra la envidia y le dice al vendedor:

—Regáleme la cuenta de esto.

Detrás de la escuela hay una feria para los hijos de los feriantes y los vecinos del barrio. Debo dar una charla a chicos de 9 años. Me acuerdo de mis tiempos de maestrita, tan lejanos. Hablamos de animales, de si habían leído y qué cosa. Les pregunté si alguno escribía, muchos levantaron la mano y atrás, un nene moreno, gordito, dijo:

—Yo escribo sobre la vida de los grandes pintores, Van Gogh, Leonardo.

En la fila de adelante levanta la mano una nena menudita, esforzada, con una carita preocupada en la que ya se ve el futuro: va a ser luchadora, responsable y va a sufrir mucho en silencio. Le digo:

— ¿Y vos sobre qué escribís?

Me dice:

—Yo escribo el diario de mi vida.

— ¿Y qué ponés ahí?

—Ahí escribo sobre los rechazos.

—Los rechazos de los otros chicos.

—Los rechazos de chicos y grandes.

Y no pude indagar más. Para cerrar la charla y llenar el tiempo, la maestra les contó el cuento de los tres chanchitos, por las respuestas ensordecedoras se ve que lo conocían como si lo hubieran parido... en otra vida. Me senté después con los que estaban cerca de mí y me preguntaron cuántos años tenía, si lo conocía a Messi y, como vieron cigarrillos en mi bolsillo, si yo fumaba.

La plaza del «sí»

A tres cuadras de mi hotel, en la Plaza de Bolívar, están acampando los que apoyan el tratado de paz que está gestionando el presidente Santos. El campamento está hace veintiún días; son doscientas cincuenta personas en ochenta y cinco carpas. Un hombre que controla la entrada me informa que el proyecto es apolítico y que no quieren tampoco llegar al senado porque «Allí le dan de largas y no termina nunca». En esas carpas duermen. El hombre de la entrada me conecta con una persona más informada. Me dice: «El M-19 fue el primer grupo que dejó las armas para insertarse en la vida política, pero asesinaron al líder y el movimiento se perdió. Acá en Colombia hay un Estado fallido, una ausencia de Estado y una gran desinformación. Mucha gente votó por el “no” porque dicen que es el espíritu de Chávez que quiere penetrar en Colombia. En el congreso les gusta dilatar todos los procesos y en la justicia también, si usted pone una tutela (demanda) para reclamar un derecho, el Estado se niega, se debe apelar y recién el juez actúa».

Y sí, hubo ausencia de Estado, sobre todo en el campo. Ese lugar fue llenado a veces por los curas de opción por los pobres, a los que Uribe llamó despectivamente «guerrilleros de escritorio» y por los evangelistas y otras sectas a las que llaman «sectas de garaje», porque nacieron allí, humildemente, y ahora tienen gran poder político y económico; han aconsejado a sus fieles para que voten por el «no». En la pared de tela que encierra las carpas hay innumerables pedidos, deseos, muchos se oponen al maltrato animal. Uno dice: «No manches de rojo nuestra bandera. Todo por la sangre de nuestros colombianos, de nuestros animales». Otro: «Ni una menos». Otro: «La paz os dejo, la paz os doy» y «La paz no es un derecho, es un deber».

En ese campamento no se acepta ni dinero ni comida. Dentro está lleno de personajes; cerca de la entrada, un argentino nómade atiende un puesto como de abastecimiento, es gemólogo de profesión, piensa seguir por barco hasta México, y es como un mil oficios, pero está adaptado a ese lugar como si hubiera nacido allí. Al lado, bajo un toldo, hay tres hombres hablando y uno dice: «Me gusta la política porque antes de ser bueno fui malo, fui asaltante de bancos, soy de Medellín y ahora soy defensor de los derechos humanos. Llevé nueve años de cárcel y me convertí allí. Ahora trabajo con niños, que no haya armas como juguetes. Yo fui desplazado, fui militar y ladrón. Hay que desarmar nuestro corazón».

A su lado estaba sentado un hombre indígena que pugnaba por hablar. Me dijo: «Soy Vicente González, pero mi apellido primero es Chantaca. En la época en que nazco, a la orilla de la montaña, éramos una familia con los monos, íbamos de rama en rama con ellos, comíamos caimán, mi papá usaba taparrabo, éramos catorce hermanos, mi papá sembraba yuca, papa, maíz, se hacía aceite de palma en la casa, se criaban cerdos, a la manteca de cerdo se la guarda en un barril. Mi papá no sabía que íbamos con los monos y había peligro porque rondaba un puma. Cuando él lo supo, nos dio latigazos y a mí me ató a un árbol para que tenga memoria». El padre tuvo que dar a seis de sus hijos a gente de dinero, que les prometían el oro y el moro, darles buena vida, educación, pero nada de eso era cierto, los hacían trabajar como esclavos. Decía que le pegaron y me mostró las marcas.

Los grandes terratenientes solían comprar las tierras a los que tenían parcelas chicas, seduciéndolos con la promesa de que en la ciudad iban a estar mejor; en la ciudad, gente acostumbrada a la economía de subsistencia, al trueque, pasan a engrosar el conurbano y como son más inocentes los engañan los vecinos, los comerciantes y la poca plata que les dieron se les va en un segundo. Le pregunté cómo se sintió cuando conoció la ciudad y me lo dramatizó. Se retiró un poco, como para caminar hacia el grupo, y primero hizo la representación de cuando iba de rama en rama, con los monos, ahí aleteaba. Luego, cuando vino a la ciudad, se puso las dos manos juntas, como si estuvieran atadas, esposadas. Sigo recorriendo las carpas y en una pared hay un retrato del Mahatma Gandhi; junto a él, un grupo que ha venido a hacer yoga y meditación cerca de un mandala pintado en el suelo. Y cuando ya me iba, vi a un hippie o neohippie como de sesenta años y le pregunté:

— ¿Vos sos un hippie?

—Todavía no sé quién soy yo.

La carpa de los desplazados

Al lado de la carpa por el «sí» al tratado de paz está la de los desplazados. Allí se aceptan contribuciones en dinero, comida y ropa. Los desplazados son los que fueron obligados a dejar sus casas por la guerra; se establecía en el campo o en el monte una zona de guerra y se tenían que ir con lo puesto a las ciudades. Los que más sufrieron la guerra colombiana fueron las gentes del campo y de la selva. Pero hubo esa otra forma de desplazamiento que consistió en la compra del terreno a los pequeños propietarios por parte de los grandes terratenientes, compra con promesas de bienestar futuro en la ciudad y, a veces, exacción directa de la propiedad. La carpa de los desplazados ocupa un espacio más reducido y dos hombres están parados, hablando. Uno me dijo: «Yo era proveedor del casino de oficiales, tenía dos negocios, se corrió la voz de que era informante de la guerrilla, tuve que dejar todo y venir para acá». Otro, de raza negra y muy buen lenguaje, era empleado en el sector de medicina legal: «Los paramilitares me pedían que entregara los cadáveres sin autorización, cosa que yo no podía hacer, me quemaron todo lo que yo tenía y nos vinimos para Bogotá. La adaptación a la ciudad es horrible, la gente rola (bogotana) es muy humilladora con los que no son de la ciudad».

Y sigo sin entender que esta ciudad, tan de avanzada en algunas cosas, se muestre tan retrógrada en otras, como por ejemplo en el desprecio a la gente del campo.

Saliendo de la carpa, hay inscripciones de grupos de rock. Uno le canta a Jesús: «Ya no me queda más por hacer, Niño, protégeme». Y otro grupo, llamado Distrito, escribe: «Es posible secuestrar incluso a dios».

Sigo sin entender cómo la gente después de haber sufrido tanto, sobre todo en el campo, todavía haga entierros con música de vallenato y baile colectivo (porque al difunto le gustaba).

Los alrededores del barrio

Me remitiré a lo que veo, nada más. Me aventuro unas cuadras, cerca de la Plaza de Bolívar, y veo por el camino que venden en unas tiendecitas ropa de inspiración militar. Están expuestos los maniquíes en la puerta: es ropa de hombre, bastante elegante, el pantalón es como para mimetizarse en la selva, arriba un pulóver verde oscuro con un echarpe muy bien colocado al tono y sombrerito verdinegro. En la pechera del pulóver un logo que dice «Combate terrestre». Me comenta la vendedora que hay hombres a los que les gusta vestirse de militar. Cuando vuelvo a mi barrio observo la forma de caminar de algunos hombres por la calle: lo hacen con paso marcial, acompañando el movimiento de las manos con el de las piernas; como temo que sea una falsa percepción, chequeo lo que vi con las chicas de la recepción que me dicen que sí, que efectivamente algunos hombres caminan con paso de ganso.

Vuelvo por la calle de la Plaza y descubro algo que me llama la atención: unos tímidos carteles manuscritos que dicen «Plaza del sí». Pregunto qué funciona allí y me informan que está la comisión de derechos humanos, que toque timbre. Me hacen subir y en una oficina muy chica vienen a conversar un hombre y una mujer. El hombre le cede la palabra a la mujer y esta, sumamente inteligente, me explica la tarea que lleva a cabo la institución. Me explica cómo el ejército fue la institución que más obstaculizó el trabajo de la gente de derechos en zona de guerra. Y me regala un libro, impecable en sus planteos pero con algunas consideraciones significativas: llevaban veedores a las zonas de guerra pero muchas veces los veedores no podían entrar... porque tenían miedo. Y otra vez el contraste entre tanta inteligencia y tanta incomprensión, esa oficina como oculta y tan humilde con publicaciones tan valiosas.

***

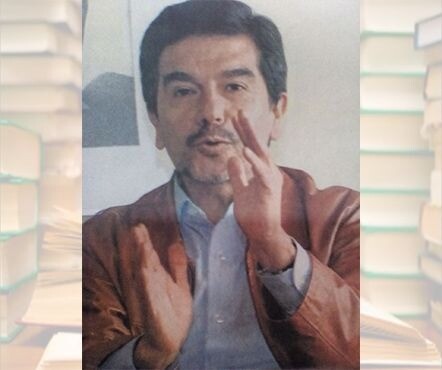

Es mi último día en Bogotá y ya no me sorprenden ni su mercé, ni su mercesita, ni mi señora (ese me parece un poco raro igual, como si yo fuera la virgen). Me tomo un tinto a la mañana y aunque tomara cinco no me emborracharía, es el café. Quiero recorrer el barrio para llevarme una última imagen de la ciudad. Voy por la peatonal y está llena de músicos ambulantes; uno me cuenta que era de la orquesta sinfó- nica, y debe ser, está vestido y peinado con mucha dignidad y toca Beethoven con virtuosismo. Parece un ciudadano exiliado en la calle. En la otra cuadra, un argentino canta tangos en tono abolerado; me cuenta que canta también en boliches, en fiestas. Está casado con colombiana y tiene cara de rufián melancólico actualizado. Cerca, un colombiano toca vallenato y canta, muy bien, con una chica que puede ser su hija. Ellos tienen un perro atado, y la gente los mira con mucha simpatía, ya a él, ya al perro, se detienen para acariciarlo, el perro ladra pero es como si no obstaculizara el canto y viceversa. Y vuelta al café Juan Valdez. Cuando uno pierde la sensación de ser turista y el barrio o una calle se vuelven una alegre rutina, hay que irse. Me quiero despedir de Bogotá con tres caras que me vienen a la memoria, tres caras emparentadas, color tierra clara, un color opaco. Una es la de la nena que escribía su diario, empeñosa, sufrida antes de tiempo, cara de persona capaz. Otra, la de un muchacho que me vino a saludar después de una charla en una biblioteca de un barrio humilde, moreno de ojos claros, sonriente, se acercó agradecido, pero en actitud igualitaria, muy simpático. Y por último, la cara de Evelio Rosero, autor de Los ejércitos. En su novela cuenta cómo fue la guerra en Colombia. Es una cara que ha contemplado el mal sin tapujos, pero no se ha contaminado de escepticismo ni de cinismo.